近日,由“中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会”发起的《癌因性厌食诊疗中国专家共识》(以下简称“共识”)正式见刊。

此次“共识”由中国临床肿瘤学会肿瘤支持和康复专家委员会(SCRC)发起,哈尔滨血液病肿瘤研究所马军教授、中国药科大学附属南京天印山医院秦叔逵教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院于世英教授指导,蚌埠医科大学第一附属医院王杰军教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院潘宏铭教授、河南省肿瘤医院罗素霞教授牵头组建了涵盖207位临床专家的共识工作组共同编撰而成。

作为全球首部关于癌因性厌食的共识,通过结合中国临床实践现状并基于现有的研究证据,总结了癌因性厌食的筛查和诊断标准,系统性地提出了综合管理策略。填补了国内在癌因性厌食诊疗领域的空白,将成为临床医生诊疗癌因性厌食的重要参考,满足临床医生对规范诊疗的迫切需求,助力推动癌因性厌食“积极筛查、早期干预、规范治疗”。

梳理发病机制积极筛查确认诊断

癌因性厌食是肿瘤患者常见的临床症状,由肿瘤本身或其治疗手段引发,主要表现为食欲下降或丧失,同时可能伴有恶心、味觉改变、早饱等症状。据统计,超过75%的中晚期肿瘤患者会出现癌因性厌食,约30%的肿瘤患者直接因癌因性厌食-恶病质综合征而死亡。

发病机制上,肿瘤细胞可以通过多种途径影响食欲调控信号、干扰食欲调节中枢并导致癌因性厌食发生。

抗肿瘤治疗也可能触发或加剧患者的厌食症状。化疗药物可能通过味觉障碍、恶心呕吐或炎症反应直接抑制食欲;头颈部放疗可导致口腔黏膜炎、口干及唾液分泌减少等,影响患者进食愉悦感;消化系统肿瘤切除术可能会改变食物流出道结构及其生理激素分泌功能,进而引发厌食。

免疫治疗、抗体偶联药物和酪氨酸激酶抑制剂等常见的抗肿瘤药物也都有可能引起患者的食欲减退。此外,肿瘤患者普遍存在的焦虑、抑郁等心理应激状态通过神经内分泌途径加剧代谢紊乱,形成“情绪-食欲”恶性循环。

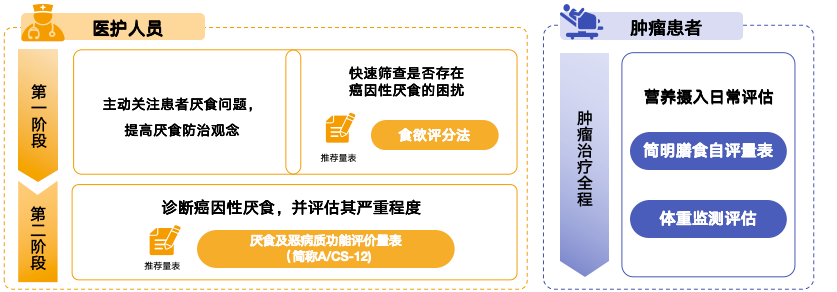

对癌因性厌食的评估应分为两个阶段。第一阶段,医生应在问诊时对患者食欲、体重变化以及心情状态进行询问。第二阶段,若患者存在厌食情况,需要采用专业的厌食及恶病质功能评估量表(A/CS-12)进行评估。同时,医护人员应当指导肿瘤患者自行对日常饮食、体重进行监测,以便及时发现问题并干预。

综合管理和药物治疗策略

患者在肿瘤治疗的不同阶段,无论是围手术期、围放疗期以及围抗肿瘤药物治疗期都可能会伴发癌因性厌食,但癌因性厌食普遍存在且在临床中易被忽视,积极改善食欲并进行营养干预对改善患者的癌因性厌食营养状态至关重要,甚至可能影响肿瘤患者治疗效果及生命质量。

“共识”推荐甲地孕酮800mg/d为癌因性厌食-恶病质治疗的最佳剂量,但甲地孕酮不溶于水,服用时需伴随高脂高热餐。癌因性厌食的肿瘤患者往往难以接受高脂高热餐,空腹服用药物使用难以达到最低起效浓度,导致传统剂型甲地孕酮疗效不稳定。

纳米晶型甲地孕酮是通过纳米晶体技术将药物颗粒降低至纳米级别,从而增加药物溶解度,提高其生物利用度。相较传统剂型甲地孕酮,纳米晶体技术升级的甲地孕酮有效改善不溶于的特性,大幅提升了其生物利用度,无论空腹还是餐后服用均可起效。

在临床研究中,纳米晶体甲地孕酮体重提升速度更快,平均体重增加时间为3天(传统剂型甲地孕酮为14天),12周内平均体重增加5.4kg。与此同时,研究显示长期使用甲地孕酮并不会增加静脉血栓栓塞(VTE)的风险。对于癌因性厌食的患者,纳米晶体甲地孕酮或可成为起效更快、疗效更优的治疗选择。

此外,“共识”也提及了糖皮质激素、奥氮平、阿那莫林、沙利度胺及促胃肠动力药物在癌因性厌食治疗中的作用,但仍需更多研究予以验证。

除了药物治疗,还建议患者在可耐受范围内进行康复锻炼,也可通过中医治疗改善癌因性厌食的症状。积极的心理干预也能一定程度改善患者负面情绪,改善食欲并提高抗肿瘤治疗疗效。